J’ai depuis longtemps des réserves sur l’idée que la lecture (et sa sauvegarde, en quelque sorte) doit passer par sa dimension sociale. Réticence intuitive, pas nécessairement lourdement argumentée, mais persistante. Je ne nie pas qu’il y ait une grande importance dans le fait de parler de nos lectures, de faire des recommandations (positives ou négatives) ; c’est là la dimension fondamentalement culturelle (au sens de ce que l’homme acquiert et transmet) du geste de la lecture. Ce sont ses incarnations technologiques qui me laissent perplexe (et parfois complètement froid). Larges ressources de recommandation (sites de commentaires à n’en plus finir), modules d’annotation des textes, mise en lien des lecteurs… Il me semble y avoir dans cette idée de la lecture sociale une bonne part du mythe de la communauté ouverte et égale, sans frontière et surtout sans problème lié à cette ouverture. Comme si la quantité, à partir d’un certain stade, était le garant de la qualité.

J’ai depuis longtemps des réserves sur l’idée que la lecture (et sa sauvegarde, en quelque sorte) doit passer par sa dimension sociale. Réticence intuitive, pas nécessairement lourdement argumentée, mais persistante. Je ne nie pas qu’il y ait une grande importance dans le fait de parler de nos lectures, de faire des recommandations (positives ou négatives) ; c’est là la dimension fondamentalement culturelle (au sens de ce que l’homme acquiert et transmet) du geste de la lecture. Ce sont ses incarnations technologiques qui me laissent perplexe (et parfois complètement froid). Larges ressources de recommandation (sites de commentaires à n’en plus finir), modules d’annotation des textes, mise en lien des lecteurs… Il me semble y avoir dans cette idée de la lecture sociale une bonne part du mythe de la communauté ouverte et égale, sans frontière et surtout sans problème lié à cette ouverture. Comme si la quantité, à partir d’un certain stade, était le garant de la qualité.

Je suis indubitablement influencé par ma position : dans le monde académique, l’un des premiers apprentissages que l’on tente de favoriser, c’est l’ouverture sur la diversité des lectures possibles, mais avec le rappel nécessaire que toutes les lectures ne se valent pas. Le compte rendu dans un journal n’a pas la même portée interprétative qu’un article de vingt-cinq pages ; l’un n’est pas plus mauvais que l’autre, en autant que l’on tienne compte du fait que ces deux textes n’ont pas la même visée (susciter l’intérêt / approfondir une piste de lecture). Leur comparaison suppose une bonne mise en contexte afin d’apprécier leur valeur propre.

L’idée de lecture sociale tend à couvrir un large spectre : du commentaire général sur un livre, de façon très globale, à une annotation fine du texte dans ses marges. S’agit-il vraiment du même geste, avec une portée similaire ? Il me semble que l’on tend ainsi à confondre la visée associée à la réaction d’un lecteur. D’une part, un commentaire d’accompagnement, qui se construit comme un discours sur, autonome de son objet. C’est le registre des Goodreads et autres Babelio. (Christian Liboiron fait un petit inventaire des sites sociaux autour du livre ; les caractéristiques attendues avaient été annoncées plus tôt). Pas ma tasse de thé, mais je peux comprendre l’intérêt pour d’autres. D’autre part, l’adjonction, en marge d’un texte que l’on lit, des commentaires de tous les lecteurs du monde qui voudraient annoter telle phrase, telle image, telle idée. Il s’agit d’un discours avec, qui ne peut être lu en-dehors de son lieu de rattachement (habituellement), car le référent est pointu et circonstanciel. La lecture, inévitablement, sautille entre le texte et son paratexte.

Nicolas Langelier fait justement écho à l’envahissement de la lecture, que ce soit en raison de la dimension augmentée du livre (ajout de vidéos, de fonctionnalités…) ou de sa dimension connectée (lien aux réseaux sociaux). Cet écho se présente sous l’angle de la nécessité de la concentration, du silence, du recueillement, en quelque sorte. (Dommage que la défense de telle position ait toujours l’air un peu anti-technologique — dans son cas, quel contre-sens!) C’est pourtant un récent article de Bob Stein qui m’a d’abord ramené ce questionnement en tête. Il y évalue la portée d’un petit texte antérieur, où il tentait d’élaborer une « taxonomy of social reading ». Constat : même si sa proposition s’inscrivait dans CommentPress (qui permet l’annotation de chacun des paragraphes d’un texte de façon étonnamment aisée), peu se sont prévalu de cette occasion de s’exprimer. Son argumentaire m’a un peu dérangé :

The resistance to public commenting isn’t surprising; it’s just not yet part of our culture. Intellectuals are understandably resistant to exposing half-baked thoughts and many of them earn their living by writing in one form or another, which makes the idea of public commenting a threat to their livelihood. [I’ve long proposed the inverse law of commenting on the open web — the more you’d like to read someone’s comments on a text, the less likely they are to participate in an open forum.]

Changing cultural norms and practices is a long haul.

La cible est-elle la bonne ? S’agit-il d’un absolu qu’il faut atteindre ? Oui, évidemment, l’expression libre de tout un chacun est une visée démocratique, qui ouvre au dialogue, etc. Mais considérant le haut babillage médiatique qui nous entoure, la véritable question n’est-elle celle du balisage du dialogue ? Échanger, c’est parler, bien sûr, mais parler en fonction d’un interlocuteur. En fonction d’un contexte. En fonction de qui peut écouter et éventuellement intervenir. Difficiles paramètres dans une conversation ouverte sur le monde…

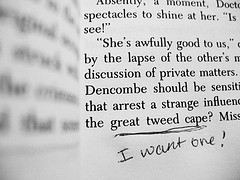

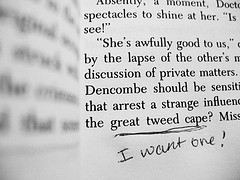

Même réflexion pour les annotations d’un livre. Quel gain y a-t-il à patauger dans une possible marée d’annotations, où le texte finit par se trouver submergé par les ah et les oh d’autant de badauds du livre ? C’est la pertinence, la lisibilité de ces marginalia qui sont en cause. Difficile de prévoir qui lira quoi, comment il le lira… Plus encore : les commentaires que je laisserai à l’intention de l’un de mes proches, dont je connais le métier, les intérêts, les lectures, ils seront infiniment différents d’un commentaire général à l’attention de je-ne-sais-qui qui pourra le lire en marge de son epub à l’autre bout de la terre.

Il y a des limites à la socialité totalement ouverte. Des communautés interprétatives balisent nos lectures (Stanley Fish à l’appui). Même dans des sites ouverts qui accueillent des commentaires de lecteurs, des affinités se développent entre membres, recréant de la sorte des communautés ad hoc. Certains chercheront des recommandations larges (comme on veut savoir si un film en vaut la peine avant de se déplacer). Mais plusieurs finiront par établir des liens de confiance avec certains commentateurs — leur attribuant, sur la base de la lecture de commentaires antérieurs, une relative crédibilité, en fonction de leurs critères propres (proximité des intérêts, évaluation de la pertinence des arguments avancés ou de l’objectivité apparente des commentaires).

Qu’en est-il du constat de Bob Stein ? Qu’il n’y a pas de communauté établie autour de if:book ? Possible. Mais c’est surtout qu’il paraît se méprendre sur le phénomène à l’œuvre dans le cas qu’il observe. Ce n’est pas une question de dilution de la matière grise des intellectuels qui est ici en cause, ni même de normes culturelles contradictoires avec cette ouverture sur le web (même si ça joue, oui, on ne peut le contester). L’absolu de l’ouverture, de la socialité neutre (sans préjugés, sans classes, sans contexte restrictif) rencontre ici son Waterloo. L’échelle est trop grande, les balises du dialogue sont faiblement déterminées, l’échange ne vise pas un spectre d’interlocuteurs suffisamment clair. (C’est sans compter l’hypothèse que l’énoncé peut être fortement consensuel, d’où l’absence de rétroaction…)

Qu’en est-il des annotations en marge des textes numériques ? Je ne veux pas les voir. À tout le moins, sur demande, je pourrai consulter celles d’un proche, d’un collègue — mais ce sera plutôt par curiosité que par intérêt. Tout comme on reluque les notes laissées à la main dans un livre emprunté dans une bibliothèque. C’est une fonctionnalité foncièrement pédagogique, qui nécessite ce contexte pour lui donner sa pertinence. Rien n’empêche la discussion autour d’un texte, de passages spécifiques ; il faut toutefois en établir les balises de pertinence. Je vois bien un site qui s’intéresserait à une question donnée (l’étude de la figure de l’écrivain dans le roman contemporain, par exemple). Mais le cheminement doit se faire dans l’autre sens : depuis le discours sur vers le discours avec… l’outil doit nous conduire du propos des lecteurs vers le texte et non l’inverse. Sinon ce ne sera toujours que babils et Babel.

(photo : « Marginalia », margolove, licence CC)

J’ai depuis longtemps des réserves sur l’idée que la lecture (et sa sauvegarde, en quelque sorte) doit passer par sa dimension sociale. Réticence intuitive, pas nécessairement lourdement argumentée, mais persistante. Je ne nie pas qu’il y ait une grande importance dans le fait de parler de nos lectures, de faire des recommandations (positives ou négatives) ; c’est là la dimension fondamentalement culturelle (au sens de ce que l’homme acquiert et transmet) du geste de la lecture. Ce sont ses incarnations technologiques qui me laissent perplexe (et parfois complètement froid). Larges ressources de recommandation (sites de commentaires à n’en plus finir), modules d’annotation des textes, mise en lien des lecteurs… Il me semble y avoir dans cette idée de la lecture sociale une bonne part du mythe de la communauté ouverte et égale, sans frontière et surtout sans problème lié à cette ouverture. Comme si la quantité, à partir d’un certain stade, était le garant de la qualité.

J’ai depuis longtemps des réserves sur l’idée que la lecture (et sa sauvegarde, en quelque sorte) doit passer par sa dimension sociale. Réticence intuitive, pas nécessairement lourdement argumentée, mais persistante. Je ne nie pas qu’il y ait une grande importance dans le fait de parler de nos lectures, de faire des recommandations (positives ou négatives) ; c’est là la dimension fondamentalement culturelle (au sens de ce que l’homme acquiert et transmet) du geste de la lecture. Ce sont ses incarnations technologiques qui me laissent perplexe (et parfois complètement froid). Larges ressources de recommandation (sites de commentaires à n’en plus finir), modules d’annotation des textes, mise en lien des lecteurs… Il me semble y avoir dans cette idée de la lecture sociale une bonne part du mythe de la communauté ouverte et égale, sans frontière et surtout sans problème lié à cette ouverture. Comme si la quantité, à partir d’un certain stade, était le garant de la qualité. L’ambition d’étudier la culture numérique est à la fois démesurée et nécessaire. Tentaculaire, la culture numérique vient rejoindre des dimensions multiples des pratiques artistiques et culturelles d’aujourd’hui, qu’elles soient totalement ancrées dans le champ numérique ou seulement en marge.

L’ambition d’étudier la culture numérique est à la fois démesurée et nécessaire. Tentaculaire, la culture numérique vient rejoindre des dimensions multiples des pratiques artistiques et culturelles d’aujourd’hui, qu’elles soient totalement ancrées dans le champ numérique ou seulement en marge.